Ein Schulmädchen verweigert sich der Denunziation

Novemberpogrome

Vor aller Augen: Staatlich angeordneter Terror

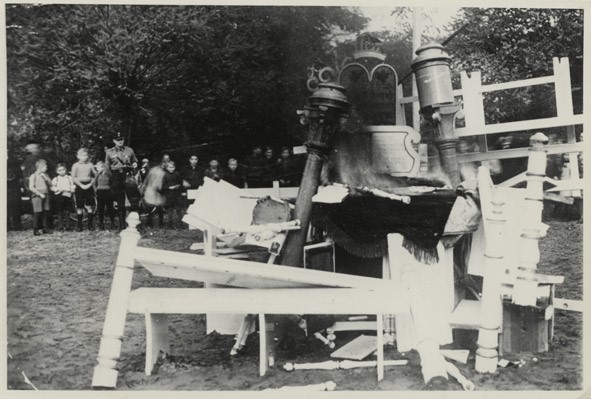

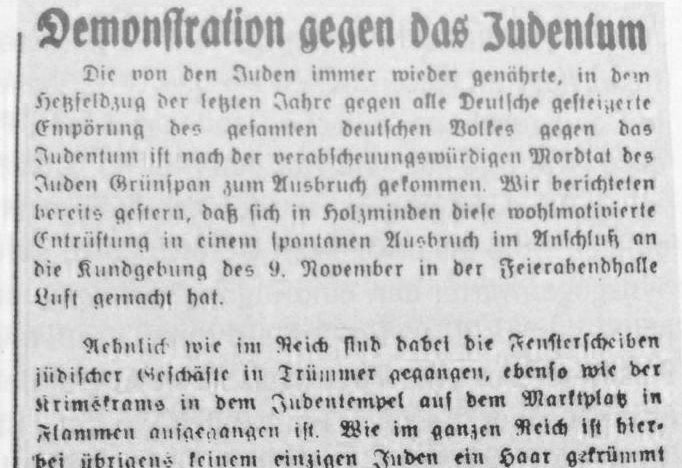

In den Tagen um den 9. November 1938 beteiligten sich viele in Deutschland an den schlimmsten Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung seit dem Mittelalter – Synagogen in Flammen, Verwüstungen, Plünderungen, Verhaftungen, Morde.

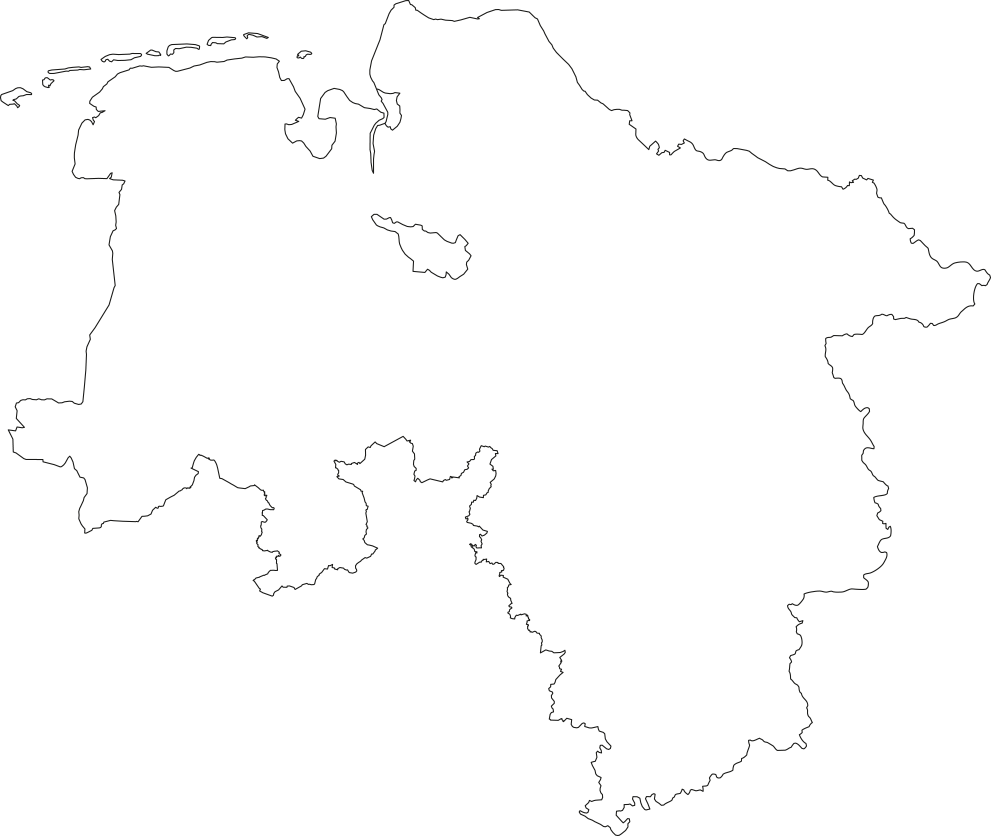

Was geschah während der Novemberpogrome 1938 auf dem Gebiet der heutigen Länder Niedersachsen und Bremen?

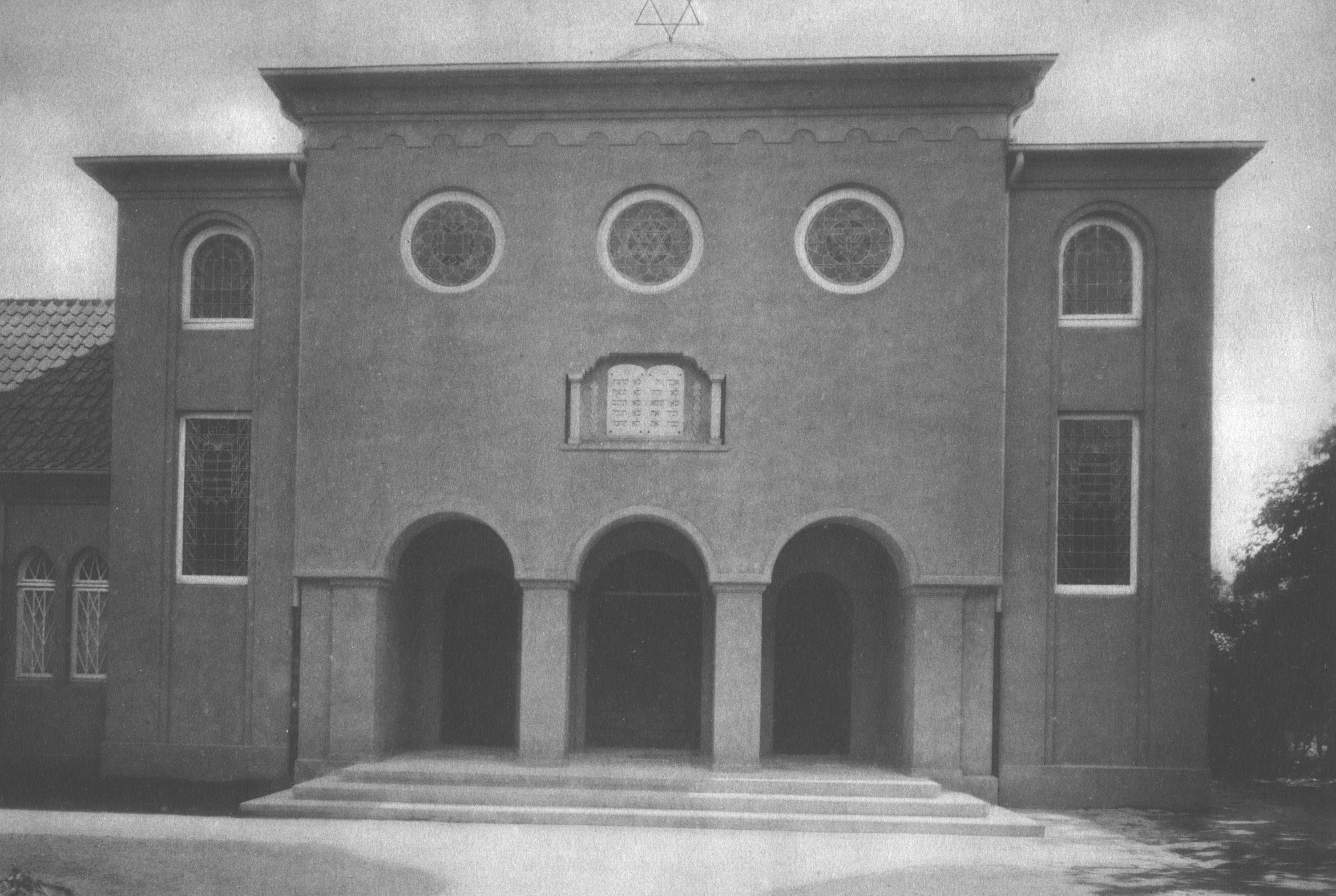

Varel

Varel

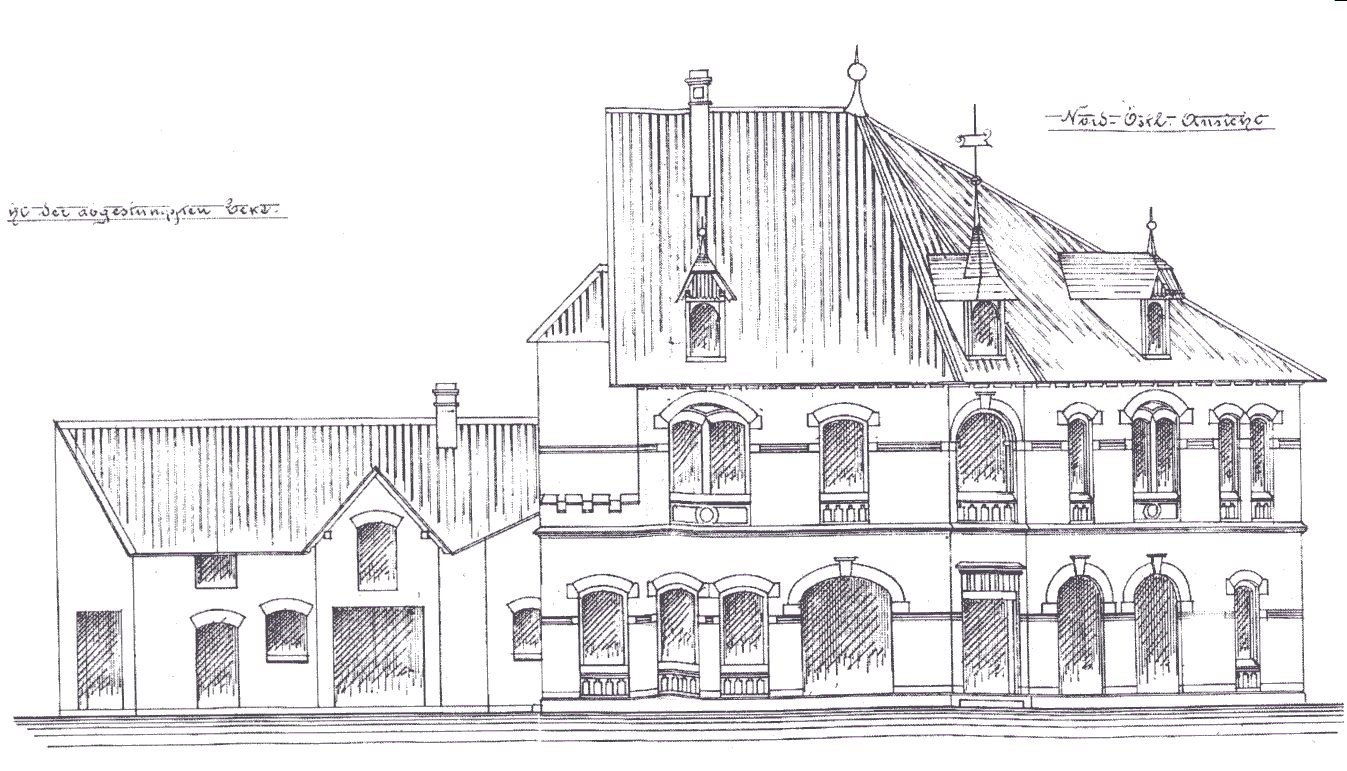

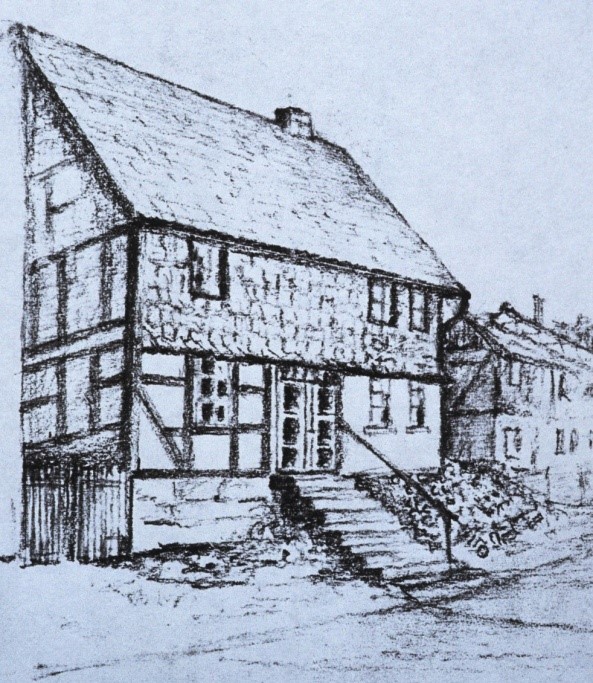

Und dann brennt mit einem Mal die Synagoge in der Bismarckstraße, mitten im gutbürgerlichen Wohnquartier…

Nach der Ankunft im KZ Sachsenhausen lässt die SS die Achimer Juden 25 Stunden bei eisiger Novemberkälte auf dem Appellplatz stehen.

Lange hält sich die Legende, dass der Wehrführer Gustav Krohne durch sein energisches Auftreten das Niederbrennen der Synagoge verhindert habe…

Hilde Seligmann kannte ihren Ehemann Erich kaum wieder: „Er war mit seinen Nerven vollkommen fertig und litt an Verfolgungswahnsinn.“

Elieser Gotthelf Friedlaender kann nach der Pogromnacht nur noch geschützt durch seinen Lehrling, beschimpft und bespuckt von Stader Bürgern, zur Arbeit gehen.

„Das Judentum hat damit eine Warnung erhalten. Das deutsche Volk wird sich in Zukunft die fortgesetzte verbrecherische Tätigkeit Judas keinesfalls mehr gefallen lassen.“

Mitglieder der SA und SS verwüsteten und zerstörten jüdische Wohnungen sowie das einzig noch bestehende jüdische Textilgeschäft.

Die Männer der SA fordern Schulkinder auf, jüdische Mitbürger bei deren Abführung anzuspucken.

Erinnerungstafel für im Ersten Weltkrieg gefallene Juden: in der Pogromnacht zerschmettert

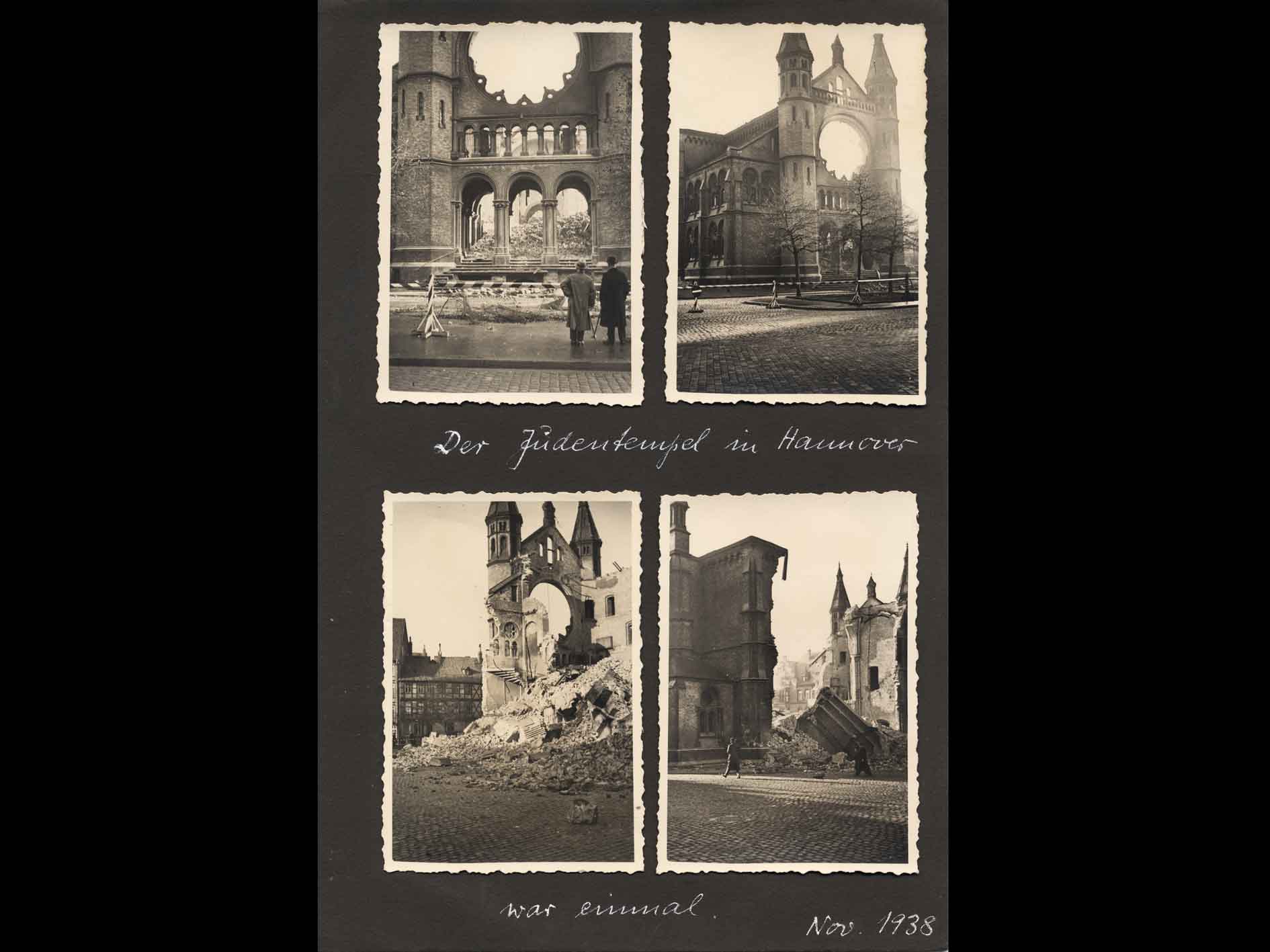

Die Synagoge wird angezündet und brennt vollständig nieder. Und die Feuerwehr schützt die umliegenden Gebäude.

Die 81jährige Klara Rose wurde auf der Straße von den Kindern ihres Mieters Karl Drüner mit Dreck und Steinen beworfen.

Protokoll über die Einlieferung von Max und Minna Nachmann in das Gefängnis Bodenwerder. Max Nachmann war 73 Jahre alt und schwer krank.

Die verhafteten Männer müssen unter Beschimpfungen und Schlägen durch die Stadt marschieren.

Die jüdische Gartenbauschule wird verschont, aber die nun einsetzende massive Verfolgung der Juden hat verheerende Folgen für ihren Betrieb.

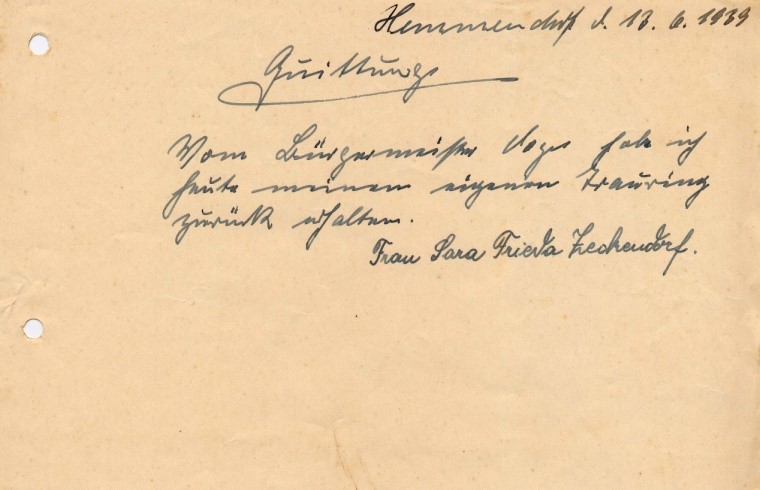

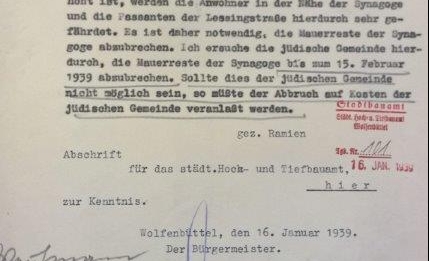

Wegen Einsturzgefahr: „Ich ersuche die jüdische Gemeinde, die Mauerreste der Synagoge bis zum 15. Februar 1939 abzubrechen“

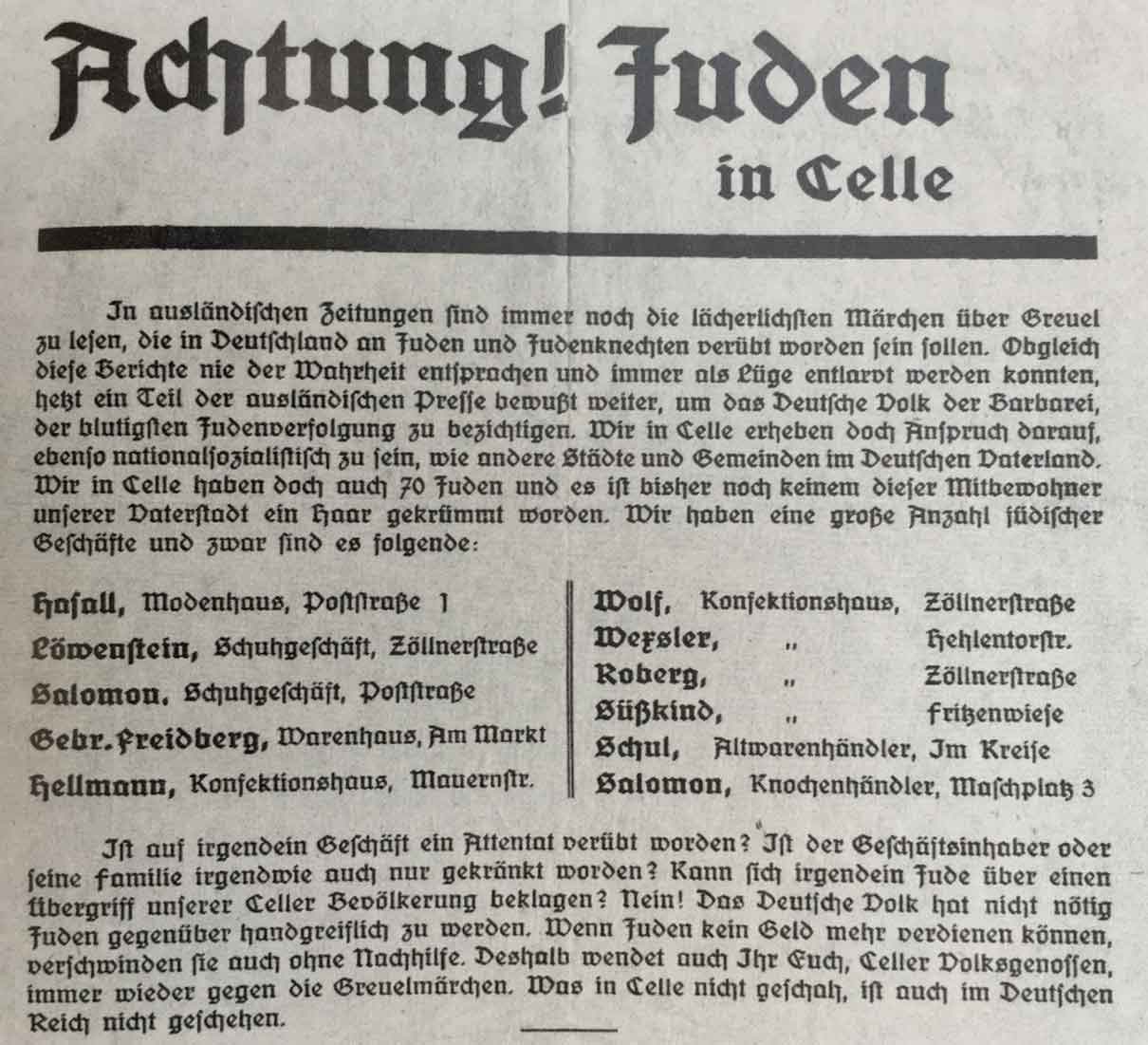

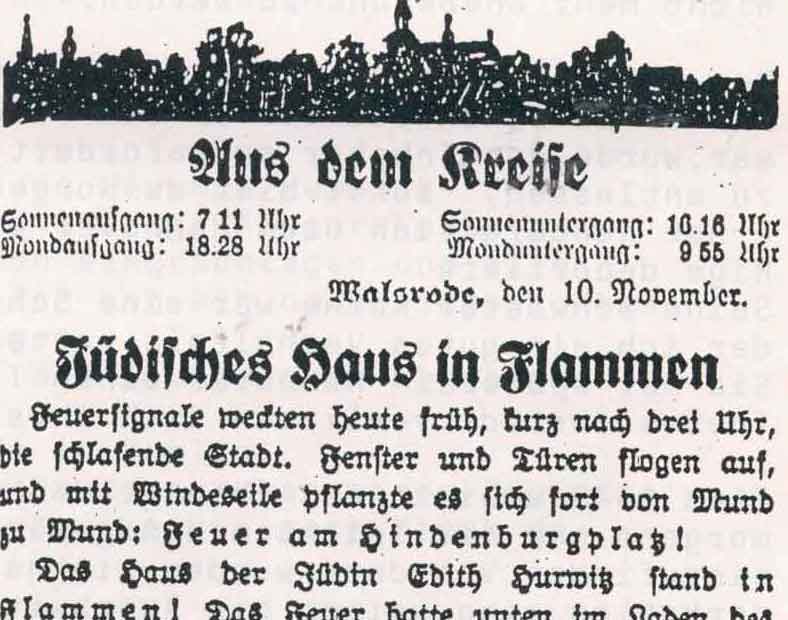

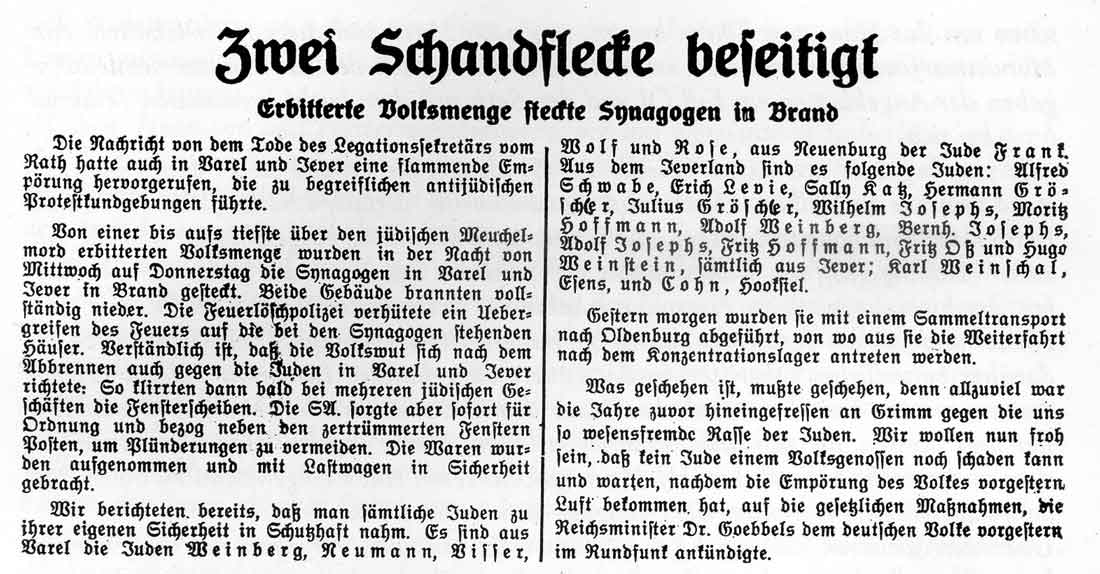

„Erbitterte Volksmenge steckt Synagogen in Brand“: Fake News der „Oldenburgischen Staatszeitung“

„Sehen Sie, also die Sache geht als Reichskristallnacht in die Geschichte ein (Beifall, Gelächter)…“

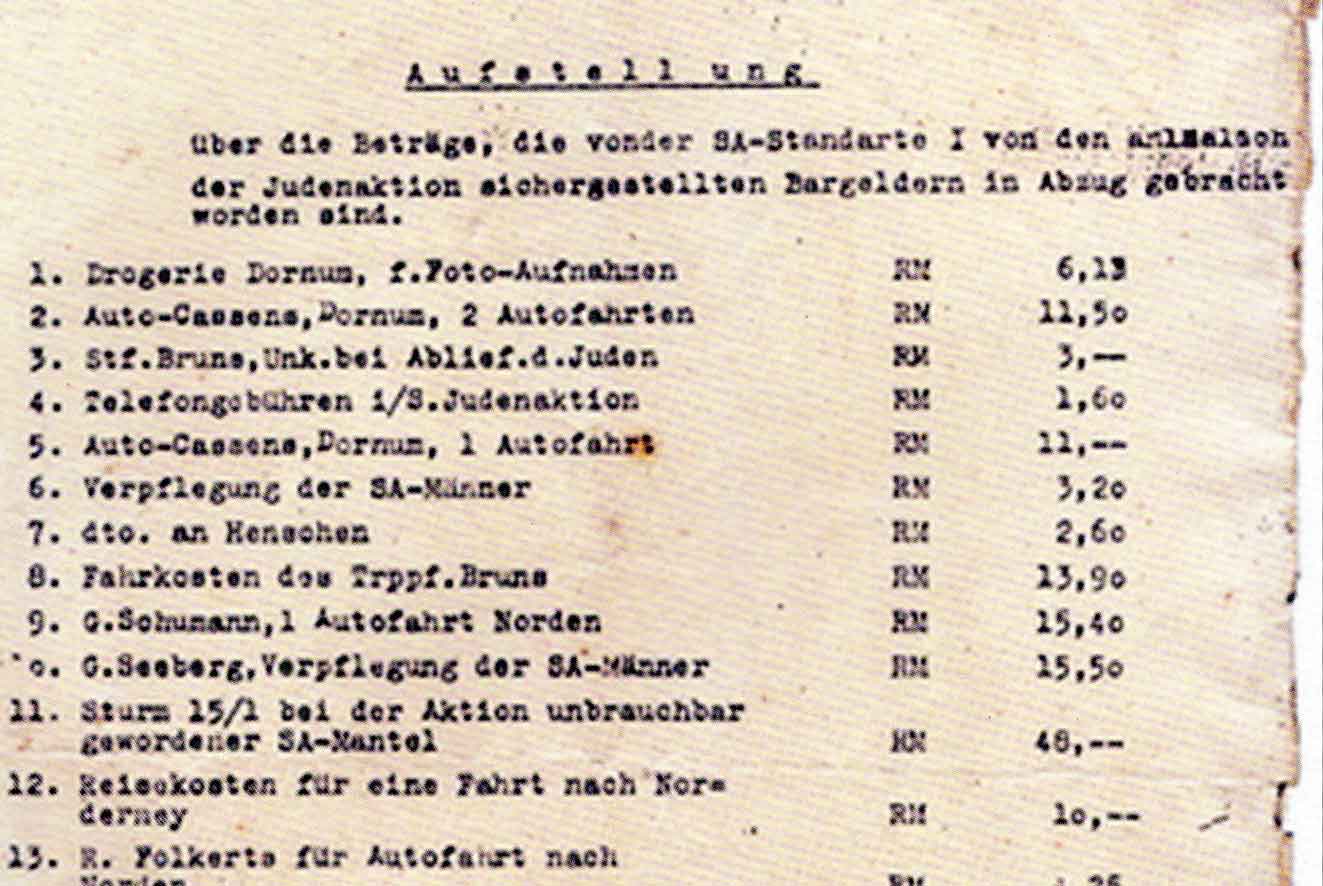

„Es ist die Festnahme männlicher Juden von nicht zu hohem Alter und die vermögend sind, durchzuführen.“

Auch HJ-Jungen und BDM-Mädchen wird befohlen, sich an den nächtlichen Übergriffen zu beteiligen.